Adam Herbolzheimer

Kriegstagebuch eines Nürnberger Infanteristen...

"Onkel Adam"

Meine Art von Dankeschön an Adam Herbolzheimer, denn er und Antonie (AWO-Bächer - Martin Bächer Haus -) hatten keine Kinder. Das Kriegstagebuch ist alles was ich von ihm besitze. Aus seinem Nachlass kam es in den siebziger Jahren zu mir, denn man wusste um mein historisches Interesse. Jahrzehnte lag es ohne Internet und diese Kommunikationsmittel in einer Schublade. Zwar übersetzt und in Maschinenschrift, jedoch der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es soll jetzt 2018 mit seinen schrecklichen Details, der Ströme von vergossenem Blut, zum Frieden mahnen, denn der irrsinnige Wahn, der heute unverständliche Patriotismus soll endgültig vorbei sein. Viele der damaligen Kriegsteilnehmer wurden im II. Weltkrieg wieder in die Hölle geschickt! Mein Freund Fritz Schneider: " Im Juli 1941 In Proproisk, bei der Eroberung der 5 Pronja Brücken, sagten die älteren Soldaten, die im I.WK schon dabei waren, dass das Artilleriefeuer der Russen wie in Verdun gewesen sei!" - Wir brauchen ein friedliches, vereintes Europa!

http://panzerregiment35.blogspot.com/

http://panzerregiment35.blogspot.com/

"Onkel Adam"

Adam Herbolzheimer

Donnerstag, 7. September 2023

2023 im Netz gefunden. Nach fast siebzig Jahren bestätigte sich Adams Aussage, in den Vogesen seinen Finger verloren und die Tapferkeitsmedaille gewonnen zu haben!

Montag, 21. Februar 2011

Standardvorlage für den Tod...

Das Tagebuch von Adam Herbolzheimer aus Nürnberg

aktualisiert und digitalisiert im Juni 2018 - Dank an Lutz Auerswald - Chemnitz für die Hilfe!

|

| Original Seiten aus dem Tagebuch mit dem jungen Adam Herbolzheimer |

Der letzte Eintrag endet plötzlich im Tagebuch.

Adam Herbolzheimer ist aber nicht gefallen, sondern erhielt noch die Bayerische Tapferkeitsmedaille. Ihm wurde als Stoßtruppführer ein Finger abgeschossen durch ein Maschinengewehr. Viele aller von mir bisher gesichteten Tagebücher enden mitten nach den ersten Kriegswochen. Der Patriotismus ist nicht mehr fassbar für uns Menschen 2011. Es scheint, als würden auch die Soldaten von einst ernüchtert geworden zu sein. Danach waren sie andere Menschen. Adam wurde alt und starb friedlich.

Ich kenne keine Parteien mehr, Ich kenne nur Deutsche. (Kaiser Wilhelm II)

Adam Herbolzheimer war bei der Deutschen Post Oberamtmann und eine geschätzte Persönlichkeit in unserer Familie. Durch seine Beziehungen kamen einige Familienmitglieder in den Genuss einer Anstellung bei der Deutschen Post. Er war der Schwiegersohn vom Martin Bächer, dem Gründer der Arbeiterwohlfahrt. Martin Bächers Ehefrau war die Schwester meiner Großmutte, geb. Kaspar. M.Bächer hatte zwei Kinder, Kurt Bächer und Antonie Bächer, verh. Herbolzheimer

Adam Herbolzheimer: Meine Kriegserlebnisse:

Kriegszustand! Mit welcher überraschenden Geschwindigkeit ist dieser Befehl über uns gekommen?

Und mit welcher überraschenden Geschwindigkeit hat das gesamte Deutsche Volk dieses große Wort

erfasst? Und mit welcher überraschenden Geschwindigkeit ist das Deutsche Volk aufgestanden, um

vereint mit seinem treuen Bundesgenossen, dem Österreicher, gegen eine Welt von Feinden zu

streiten, zu siegen oder zu sterben?

Ich erinnere mich noch des 28. Juli, als die Kriegserklärung Österreichs an Serbien erfolgte, der großartigen Ovationen vor dem Österreichischen Konsulat zu Nürnberg, welche die ganze Nacht durch andauerten, und der sich jung und alt, reich und arm nicht ausschloss. - Ein erhabenes Bild deutscher Treue und Bundesbrüderlichkeit. - Und mit welcher Begeisterung wurde erst die Kriegserklärung an Russland und an die anderen Staaten aufgenommen?

Und mit welchem Hurra zogen unsere ersten Feldgrauen in das Feld? Zu beschreiben sind diese

Momente nicht, man muss sie erlebt und mitgemacht haben. Schon eines kennzeichnete die

Begeisterung - die Unzahl von Kriegsfreiwilligen, denn keiner von uns, der das Herz auf dem richtigen Fleck hatte, mochte sich ausschließen von der Pflicht, die seiner wartete.

Gleich am ersten Mobilmachungstag (2. August)

hatte ich nichts schleunigeres zu tun, als nach Geschäftsschluss auf das Bezirkskommando zu gehen und mich dort als Freiwilliger eintragen zu lassen.

Am anderen Tag ging mir ein Schreiben zu, mich direkt beim Truppenteil zu stellen. Sofort stellte ich

mich mit meinen Freunden und früheren Schulkameraden Menges, Weiß, Weber, Schwinn, Schwab

Fritz, Dennler, Freschmann, Haack und noch einigen in der Infanterie-Kaserne Schweinau des 14. Inf. Reg., wurden aber angewiesen, uns am 10. August im Kasernenhof einzufinden.

In der Zeit verlebte ich noch manche schöne Stunden.

Ich gedenke noch des schönen Abends am 4. August bei Ebersberger in der Restauration z. Pegnitzthal, als der Cicero und noch ein Bekannter von der Selbstmördervereinigung, dessen Name mir momentan entschwunden ist, Abschied zu feiern. Man merkte deutlich, dass ihnen der Abschied schwer wurde und doch gingen sie mit Freuden fort. Am Abend machte noch Haack eine Blitzlichtaufnahme.

Am 8. August war ich zum letzten mal in meinem Geschäft. Mein Chef ließ mich ungern ziehen, das

merkte ich ihm an; aber an meiner Hartnäckigkeit, meinen Vorsatz aufzugeben, scheiterten alle seine

Versuche, mich zum Bleiben zu überreden. Auch meine Eltern musste ich erst nach langer Mühe mit

Hilfe meiner Schwestern zu bestimmen, in meinen Wunsch einzuwilligen.

So nahte der 10. August.

Schon morgen 7.00 Uhr fuhren meine Freunde Menges und Weiß mit der Bahn nach der Kaserne.

Wir kamen schon ziemlich spät, denn es waren mindestens schon 3.000 Freiwillige versammelt, die bis Mittag in 4 Rekruten-Depots verteilt wurden. Weiß, Menges, Mager, Haack, Dennler, Schwab und ich kamen nach Rekruten-Depot I - Schulhaus Amberger Strasse in Schweinau. Gleich am ersten Tag machten wir sehr erstaunte Gesichter, als es hieß, dass wir jetzt 4 Wochen lang nicht ausgehen durften. Das Schulhaus, in dem wir einquartiert waren, war ein Neubau; schön ausgestattet, große helle Zimmer und schöne Bade-Gelegenheit. In jedem Zimmer waren der Reihe nach Strohsäcke am Boden gelegt und so lagen wir aufeinander wie die Heringe 26 Mann in einem Zimmer.

Nur der Unteroffizier verfügte über eine sogenannte "Pritsche". Gleich am zweiten Tag mussten wir exerzieren und Freiübungen machen, dass wir über die Mahlzeiten hergefallen sind wie die hungrigen Wölfe, obwohl es nicht gerade Sachen waren, die unser Gaumen bisher am liebsten berührt hat.

Nach 4 Tagen fand die Musterung statt, bei der zu meinem größten Bedauern meine Freunde Weiß,

Dennler und Schwab als untauglich entlassen wurden.

Nun begann aber eine anstrengende Zeit.

Frühmorgens 3 oder 4 Uhr wurden wir geweckt, bis 5 oder 6 Uhr hatten wir Zeit zum Anziehen,

Waschen und Putzen, dann gingen wir in unsere Wirtschaft, um den Kaffee einzunehmen, der nichts

weniger als wie ein Mokka schmeckte. Um 6 Uhr wurde angetreten- Abmarsch Exerzierplatz

Schweinau. So mussten wir fast 14 Tage in unseren Zivilanzügen exerzieren, bis wir mal eingekleidet

wurden.

Dass wir da natürlich furchtbar viel zu lachen hatten, ist erklärlich, denn viele haben ihre

Sonntagskleider angehabt, die anderen kamen wieder mit steifem Hut und Lackschuhen daher, wieder

ein anderer hatte gar einen Frack an, mit dem er so lange exerzieren musste. Nach einer Woche stellte

sich mein Freund Weiß beim 7. Landwehrregiment, wo er dann als felddienstfähig geschrieben wurde.

Ende August wurden wir von Major von Volckamer vereidigt und zwar nicht auf eine Fahne, eine solche hatten wir noch nicht, beziehungsweise dieselben waren draußen im Feld, sondern auf seinen Degen.

Ich hatte in meinem Oberleutnant, namens Hartmeier einen strengen, aber gerechten Vorgesetzten,

während ich mich absolut nicht mit meinem Korporalschaftsführer Uffz. Haacker verstand. Nun, die

Zeit verlief uns gar schnell und wirklich schien sich unsere Hoffnung nach 4 Wochen Ausbildung ins Feld zu kommen, zu verwirklichen, denn nach 4 1/2 Wochen Ausbildungszeit wurde das Depot aufgehoben und wir zur mobilen Truppe geworfen.

Es wurden zwei neue Formationen gebildet; E 14 und K 20. Leider hatte ich nicht das Glück, zu E 14 zu kommen, wo meine Freunde Menges und Haack waren.

Untröstlich war ich, als mein Freund und Kamerad Menges bereits nach 2 Tagen der Neubildung eigentlich ohne genügende Ausbildung schon ganz plötzlich, ohne Abschied zu nehmen, ins Feld musste.

Bei K 20, dem späteren Regiment Weiß, ging nun eigentlich der richtige Drill von neuem erst los.

Tatsächlich traten wir dem Hainberg unseren Exerzierplatz ab. Oft hatten wir Scharfschießen oder eine Gefechtsübung und noch öfter hatten wir Nachtübungen. - Besonders eine Nachtübung in der Brigade wird mir stets in Erinnerung bleiben das war am 10. Oktober 1914

Unser Regiment sammelte hinter dem Centralfriedhof * in Nürnberg und marschierte nach Fürth, wo wir uns Abend 21:oo Uhr mit dem Regiment Braun vereinigten und in Richtung Erlangen marschierten.

In Vach zweigten wir ab und sind auf Umwegen von unserem langen Marsch total ermüdet nach Fürth zurückmarschiert, Als wir über den Marktplatz marschierten, verkündete uns unser Major von

Loeven den Fall von Antwerpen.

Ich glaube, noch nie haben wir einen solch schneidigen Parademarsch gemacht als damals.

Noch nie habe ich ein solches Hurra gehört aus tausend Kehlen als damals.

Noch nie haben wir unsere Nationallieder so frisch und begeistert gesunden als in dieser Nacht.

Doch genug von dem Garnisondienst.

Endlich, endlich sollte der fragliche Tag des Ausmarsches kommen.

Zwar waren wir schon Mitte Oktober feldgrau eingekleidet, doch mussten wir immer wieder

vertröstet werden.

Endlich am 20. Oktober fassten wir auch unsere feldmarschmäßige Ausrüstung. Nun wussten wir bestimmt, dass es losgehen würde.

Noch am selben Nachmittag hatten wir einen feldmarschmäßigen Apell und wurden noch instruiert, wie wir uns bei der Verladung zu verhalten hätten.

Am anderen Morgen wurden wir schon um 2 Uhr geweckt. Rasch mussten wir unsere Patronen

fassen und um 7 Uhr wurde angetreten zum Ausmarsch.

Unser geliebter Hauptmann Kniepändel hielt noch eine kurze, markige Ansprache, in der er uns die Pflicht vor Augen hielt, die uns erwartete. Mit Gesang und Tränen in den Augen marschierten wir durch unser altes Noris, (Nürnberg) das wir heute vielleicht zum letzten Male sehen sollten.

Ein wehmütiges Gefühl befiel mich.

Noch einmal überdachte ich meinen Schritt, den ich am Anfang des Krieges gemacht habe und ich bereute es nicht. Es war doch ein erhabenes Gefühl, für sein Vaterland ins Feld zu ziehen. Doch das überwand ich. Leuchtenden Auges marschierte ich weiter. Auf dem Stadttheaterplatz hielt unser Major noch eine Anrede, ein kurzes Gebet, ein letztes Händedrücken seiner Angehörigen und mit wehender Fahne zogen wir durch den Bahnhof.

Nachdem die Einladung gut verlaufen, fuhren wir um 9.00 Uhr ab.

Erste Station - Aussteigen zum Menagieren Neustadt an der Aisch.

Hier wurde zu Mittag gegessen.

Jedem wurde eine Schüssel Suppe mit Fleisch vorgesetzt, dass es für 3 Tage hätte reichen können. -

Nächste Station war Würzburg. Dort wurde uns gesagt, daß unser Weg nach Metz führen würde.

Von dort fuhren wir nach Heidelberg, dem idyllischen Städtchen am Neckar. Leider sah ich nicht viel davon, weil es Nacht war. Um 12.00 Uhr fuhren wir wieder fort.

Die Nacht brachten wir schlafend im Wagen und Perron zu. Es war originell anzusehen, wie wir durcheinander lagen.

Ein Bild, das jeden Amateurphotographen unwiderstehlich reizen musste. - Der eine lag auf der Bank, der andere unter der Bank, ein anderer wieder im Gang oder im Gepäcknetz ober der Bank, so dass es nicht selten vorkam, wenn der eine oder andere bei einem scharfen Anhalten des Zuges herunterpurzelte und sich dann ganz erstaunt seine Augen rieb und seine Gliedmaßen zusammensuchte.

Noch bei Nacht fuhren wir durch den kolossalen Güterbahnhof Mannheim.

Den Rhein sahen wir erst bei Mainz, wo wir 8.00 Uhr morgens über die stark besetzte, großartige Brücke fuhren.

Der Abschnitt unserer Reise, der nun folgte, wird mir in steter Erinnerung bleiben.

Wir fuhren nämlich nicht nach Metz, sondern an den rechten Flügel gegen unsere speziellen Freunde, die Engländer.

Schon als wir am 22. Oktober morgens Mainz verließen und in Bingen Station machten, konnten wir uns ein erhabenes Bild von der Schönheit und Majestät unseres alten Vater Rhein machen.

Die Verpflegungsstation dort lag direkt am Rhein. Mit seiner ganzen Breite lag er so ruhig vor uns mit seinen kleinen Dampfern und Schleppern, die links in einer kleinen Einbuchtung verankert lagen.

Rechts von uns lag auf einer kleinen Felseninsel der Mäuseturm mit seinen grauen kahlen Mauern.

Gleich am Rhein sprangen hohe Berge und Felsen in die Höhe.

Auf den vorderen Felsen sollte ein Bismarck-Denkmal errichtet werden. Um 1/2 10 Uhr fahren wir von Bingen ab durch den eigentlichen Rheindurchbruch mit den auf beiden Seiten majestätisch emporragenden Felsen mit kühnen Schlössern und Ruinen. Damals begriff ich erst, warum die Franzosen den Rhein in ihrem Besitz haben wollten.

Eine schöne Partie war der Teil mit dem Loreleyfelsen. Nachmittags kamen wir nach Köln.

Abends 19.00 Uhr passierten wir Aachen.

Nach einer ziemlich langweiligen Fahrt von einigen Stunden kamen wir nach Nerbesthal, die Endstation in Deutschland.

Um 24.00 Uhr fuhren wir durch ein Tunnel, das uns als Grenze zwischen Deutschland und Belgien

bezeichnet wurde.

Natürlich wachten wir alle, als wir in Feindesland einfuhren. Schon der erste Belgische Bahnhof, der uns zu Gesicht kam, war ganz zerschossen. Die umliegenden Häuser sah man alle verrußt und halb eingestürzt durch das Dunkel blicken.

Ein Landsturmmann nach dem anderen stand auf der Bahnstrecke Wache, immer lustig und guter Dinge. Jeder fragte uns nach Zeitungen und den neuesten Nachrichten.

Früh 3.00 Uhr passierten wir Lüttich.

Bei der Dunkelheit war nicht viel zu erkennen. Wir legten uns nun wieder ruhig schlafen, bis wir morgens 7.00 Uhr durch den Ruf: "Löwen kommt!" geweckt wurden.

Jeder wollte natürlich die Stadt sehen, die soviel Blut gekostet hat.

Es war ein grauenerregender Anblick.

Schon vor Löwen wurden wir der zerstampften Felder und Wiesen gewahr.

Auf dem Bahndamm war Kalk gestreut, um ansteckende Krankheiten durch das geflossene Blut zu verhindern.

Und nun Löwen selbst! - Ein Bild furchtbarer Schrecknis.

Ganze Stadtteile waren nur noch große Trümmerhaufen.

Wenn die Einwohnerschaft nicht so niederträchtig an unseren Kameraden gehandelt hätte, würde ich sie aufrichtig bedauert haben.

Löwen lag hinter uns - durch wohlbestellte Felder, bebaut mit Zuckerrüben und Tabak, ging es in

langsamer, oft unterbrochener Fahrt nach Brüssel, der Haupt- und Residenzstadt Belgiens. Um 9.00

Uhr vormittags wurden wir dort verpflegt. Auch von Brüssel waren viele Häuser zerstört, obwohl man es dieser Gegend ansah, dass sie verhältnissmässig von dem Gräuel des Krieges verschont war.

Als wir dann durch Brüssel fuhren, sahen wir von weitem den Justizpalast, der einer der größten, oder vielleicht das größte Europas sein soll.

Nur eines störte mich kolossal - die großen Plakate an jedem Haus der ganzen Eisenbahnstrecke entlang; nicht nur in Brüssel, sondern auch im kleinsten Dorf.

Aus den dunklen Häusern Brüssels folgte uns mancher wütender Blick, worüber wir uns köstlich

amüsierten. - Wieder umgab uns das Grün der Wiesen und Felder, abgeschlossen durch reinliche

Dörfer und Städtchen.

Es weidete noch viel Vieh und junge Pferde in eingezäunten Rasenplätzen. Im Hintergrund sahen wir öfters die dem Tiefland charakteristischen Windmühlen des nördlichen Tieflandes. Alles in allem machte Belgien den Eindruck eines wohlhabenden Landes. Nur eines vermisste ich:

unsere herrlichen deutschen Wälder.

Auch die Landbewohner Belgiens halte ich für sehr fleißige und wohlhabende Leute, auf die Bestellung ihrer Felder zu schließen.

Um 13.00 Uhr mittags passierten wir Andenarde (?) und erreichten um 15.00 Uhr Fornai.

Landsturmleute sagten uns, dass Lille unser Endziel sein würde, das in ca. 1 - 2 Stunden zu erreichen wären. Um 16:30 Uhr war wirklich auch Lille in Sicht, doch konnten wir noch nicht einfahren, weil an dem Geleis noch gearbeitet wurde.

Dabei machte ich sehr interessante Beobachtungen.

Der Zug war von der parallel laufenden Straße durch eine Hecke getrennt. Ein nahe liegendes Dorf oder vielleicht war es eine Vorstadt von Lille machte einen sehr ärmlichen Eindruck. Es war anscheinend von Fabrikarbeitern bewohnt, welche meines Erachtens der Pöbel, der ärmlichste Teil der Bevölkerung war. Man sah es den Leuten an, dass es ein in moralischer Hinsicht ganz heruntergekommenes Mitglied der menschlichen Gesellschaft war.

Die Frauen holten eben Kohlen aus einer nahe liegenden Fabrik, die wahrscheinlich von unserer Militärverwaltung ausgegeben wurden.

Kleine Kinder und halbwüchsige Mädels, die nicht gerade den solidesten Eindruck machten, umstanden plappernd unseren Zug. Wir warfen ihnen Brot und Zwieback zu, die sie wie gierige Wölfe auffingen und stritten und balgten.

Ganz besonders um Zigaretten balgten sie sich.

Ich sah einen kleinen Knaben von höchstens 3-4 Jahren, der eine Zigarette erhaschte und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in Asche umsetzte mit der zufriedensten Miene der Welt.

Doch wurden wir bald durch ein Schauspiel gefesselt, das alle unsere Sinne in Anspruch nahm. Wir beobachteten nämlich ein deutsches Flugschiff, das wir am Horizont wahrgenommen, welches mit Schrapnell beschossen wurde.

Ein schönes Bild, die vielen weißen Wölkchen von den Geschossen und dazwischen in gleichmäßig ruhigem Flug der Aeroplan.

Bald wurden es aber 2 ja 3 Flieger und wir hatten unsere Freude dran, wenn sie immer glücklich bei uns ankamen.

Doch bald kam auch ein Engländer, welcher sofort von den unsrigen mit Schrapnell belegt wurde; aber auch er kam nach seiner Rekognoszierung wieder glücklich zurück. Die unsrigen Flieger hatten ihr besonderes Kennzeichen außer dem Kreuz an den unteren Tragflächen in weißen Leuchtkugeln, die sie im Falle eines eigenen Artilleriefeuers steigen lassen.

Nun aber endlich zog unsere Lokomotive wieder an und langsam fuhren wir im Bahnhof zu Lille ein. Vor der Halle hielten wir, machten uns fertig und stiegen aus. Nachdem wir noch Kaffee getrunken haben und jeder noch ein Stück Schweizer Käse und geräucherte Zunge bekommen hat, marschierten wir durch die Halle, die teilweise ganz eingestürzt war und machten auf dem Platz

vor derselben Rast.

Von 17:oo - 19:oo Uhr lagen wir auf dem Pflaster und ruhten uns aus auf den bevorstehenden Marsch. Schon hier wunderte ich mich über die Genauigkeit, mit welcher unsere Artillerie schoss.

Gegenüber dem Bahnhof war ein Häuserblock total zusammengeschossen, während der Bahnhof absolut nicht darunter gelitten hat.

Um 19:oo Uhr brachen wir auf. Es dunkelte schon.

Durch ziemlich breite Straßen, auf beiden Seiten mit herrlichen Bauten und Alleen eingefasst, kamen wir schon bei stockdunkler Nacht an den Festungswerken vorbei ins Freie.

An diesen Marsch werde ich immer denken.

Jeden Augenblick kamen wir durch ein Dorf, aber auch jeden Augenblick stockte es.

Die Wege waren alle total aufgeweicht.

Wo wir überall hingeführt wurden, das wissen die Götter.

Aber dass wir falsch geführt wurden, das wusste ein jeder, denn nach einem anstrengenden Marsch von mindestens 30 km wurden wir nachts um 2 Uhr in Bondnest ungefähr 10 km von Lille entfernt, in ein Schulhaus einquartiert.

Das war eine schreckliche Nacht. In einem kleinen Schulzimmer lag ein ganzer Zug, also 80 Mann aufeinander wie die Heringe.

Jeder hatte seinen Rucksack unter dem Kopf, die Knarre (Gewehr) zwischen den Beinen und umgeschnallt. Dass man da sich nach dem Marsch nichtsdestoweniger ausruhen konnte, liegt klar auf der Hand.

Alle Augenblicke ist man aufgewacht, weil man den Stiefel vom Nebenmann auf dem Aussichtsturm vom Gesicht (Nase) hatte.

Früh um 6 Uhr, als wir aufstanden, musste jeder seine Glieder zusammenfassen, ob sie noch ganz und brauchbar waren. Wir wuschen unsere edle Visage mit einem Wasser, dass man nachher nur noch schmutziger war und nur zur Erfrischung.

Die Brunnen waren schon alle ausgepumpt und es kam nur noch der Dreck der unteren Lage herauf. Dann haben wir im Hof unsere Gewehre gereinigt.

Dabei hatten wir unsere ersten Verwundeten;

durch die Unvorsichtigkeit eines Kameraden. Dieser Idioten Häuptling reinigte nämlich sein Gewehr, ohne es zu entladen und leichtsinnigerweise ohne es zu sichern.

Dabei kam er an den Abzug und schoss dabei seinen Nebenmännern dem einen die Nasenspitze ab, dem anderen durch das Knie.

Man kann sich unsere Aufregung vorstellen. Am liebsten hätten wir den Deppenkönig gleich windelweich geschlagen, aber zufällig kam gleich sein Hauptmann von der 3. Kompagnie dazu, so mussten wir uns mäßigen. -

Nun mussten wir zum Apell antreten.

Wir wurden dahin instruiert, dass jeder, der ein geladenes Gewehr reinigt, unbarmherzig an den Baum gebunden würde. (Standrecht)

Dann hatten wir auch noch Schnürschuhapell.

Es wurden nämlich weggeworfene Schnürschuhe gefunden. Und wirklich hatte schon ein Teil ihre Schnürschuhe verschwinden lassen. Einige dieser Tropfen hatten sogar die Frechheit gehabt, ihre Schuhe zu zerschneiden, um sie ja nicht mehr anziehen zu brauchen.

Darüber war natürlich unser Hauptmann sehr ungehalten.

Danach wurden 5 Mann, die der französischen Sprache mächtig waren, als Quartiermacher ausgeschickt.

Dann aber kam eine mächtige Standrede unseres "lieben" Hauptmanns. In einer benachbarten Brauerei fehlten nämlich ca. 200 Flaschen Wein. Wie die geklaut worden sind, soll auch die Wache von unserer Kompagnie dabei gewesen sein - 1 Unteroffizier und 6 Mann. -

In Wirklichkeit waren die auch besoffen, dass sie den Himmel für Bassgeigen angeschaut hatten. Aber in diesem Moment, wo sie dem Hauptmann vorgestellt wurden, standen die Kerle so stramm, dass auch der Hauptmann an ihrer Mittäterschaft gezweifelt hat.

Nun sie kamen mit einem "Staucher" (Verweis) davon. Nach dem Appell sah ich, wie die Dragoner in der Nähe auf Hasenjagd gingen.

Eben hatte ein Dragoner einen Hasen gefehlt und dieser kam auf mich zugelaufen.

Ich hatte nichts schleunigeres zu tun, als mein Schießzeug vom Rücken zu reißen und anzulegen. Eben wollte sich der Hase besinnen, wo hinaus, als Meister Lampe eine Kugel zwischen die Ohren pfeifen hörte und gleich einen Purzelbaum schlug.

Von einem in der Nähe stehenden Leutnant bekam ich einen Rüffel (Rüge) und damit war die Sache erledigt. Den Hasen gab ich den Dragonern mit.

Nachdem wir das Mittagessen - das übrigens immer aus Reis und Rindfleisch und wieder Reis bestand, gefasst hatten, kamen wir in besseres Quartier, auch in Bondnes.

Dort lagen wir den ganzen Tag- es war der 24. Oktober und den nächstfolgenden auch noch.

Hinter dem Haus lag ein großer Garten mit vielem schönen Obst, wo wir natürlich hinschauten, aber nichts davon nahmen.

Dann suchten wir die Weinkneipen Bondnes auf und ließen uns den guten Weiß- und Rotwein munden.

Als ich abends heimkam, hatte ich einen Kopf, noch schwerer wie Blei und schlief den Schlaf des Besoffenen - Ich bin wenigstens ehrlich!

Am anderen Morgen, nachdem wir unseren Kaffee gefasst hatten, das heisst, wenn man ihn

so nennen darf, es war nämlich blanker Kaffee und so dünn, daß man hätte denken können, er wäre

aus einer fraglichen (Jauchegrube)) Grube geschöpft worden - schrieb ich den ersten Brief vom Feld nach Hause.

Dann ging es wieder in die alten Weinkeller. Ich kam den ganzen Tag nicht aus dem Rausch heraus.

Um 8 Uhr legten wir uns schlafen, weil wir wahrscheinlich noch diese Nacht abmarschieren mussten.

Als um 10 Uhr geweckt wurde, brachte ich meine Augen noch gar nicht auf. Ich torkelte bald an

meinen rechten Nebenmann, bald an den linken.

Aber nach 2 Stunden Marsch in der kühlen Nacht war ich vollkommen nüchtern.

Am Morgen sind wir durch Wervik marschiert, einer stattlichen Stadt, das bereits im belgischen lag.

(Im Ersten Weltkrieg wurde Wervik durch deutsche Truppen besetzt und 1917/1918 durch britische Artillerie nahezu vollständig zerstört.)

Den ganzen Tag marschierten wir die Kreuz und die Quer, bis wir endlich abends 21:oo Uhr in Dadizele halt machten.

Es war dies der anstrengendste Marsch, den ich je gemacht.

Mit Sack und Pack sind wir fast 20 Stunden gelaufen nur mit kurzen Unterbrechungen und nun mussten wir auch noch Zelte aufschlagen und im Freien biwakieren.

Endlich um 22:oo Uhr kamen wir zum Schlafen.

Am andern Morgen früh 6 Uhr wurden wir geweckt. Kaum hat man schon richtig auf seinen

Spazierhölzern (Füssen) stehen können. Nun wurden wir in den nahe stehenden Häusern einquartiert. Wir hatten nun schon einige Tage nicht mehr richtig gegessen.

Brot hatten wir auch schon längst nicht mehr und so gingen wir auf die Suche nach etwas Essbarem.

In Dadizeele wollten wir Brot kaufen.

Aber es war keines zu haben.

Nur bei einem Bäcker bekamen wir Haferbrot, nicht gesäuert, gar nichts.

Und da wollte dieser Halunke 1 Mark für ein kleines Leibchen haben.

Aber da kam er schlecht an. Er bekam nicht mehr wie 30 Pfennig.

Und so warteten wir buchstäblich, bis es aus dem Backofen kam.

Wir verzehrten dieses delikate Brot so heiß es war, mit einem Bärenhunger.

Dann ging es weiter auf die Suche. Nach einem benachbarten Bauernhaus schritt ich nun zu, ging hinein, ging hinein, setzte mich an den Tisch, haute mit der Faust auf denselben und verlange Kaffee. Das Verlangte war gleich auf dem Tisch, etwas Brot, das ich mit Butter, den ich dort vorfand, beschmierte, schmeckte besser als wie das schönste Luxusmahl.

Dann ging ich in den Hof, hieb einigen, der dort herumlaufenden Hennen mit dem Seitengewehr (Bajonett) den Kopf ab und machte mich stolz ob meiner Beute auf den Heimweg.

Dort wurde eine Henne gerupft und zubereitet in 2 Feldkessel verteilt und gekocht.

Auf mich traf dabei das wenigste, denn ich musste auch verteilen.

Nun war es mittags 11:30 Uhr , als es hieß:

Fliegerdeckung!

Schnell wurden die Feldküchen und die Bagagewägen mit Stroh zugedeckt und eiligst verschwanden

wir dann im Haus. Kaum waren wir dort, als auch schon zwei feindliche Flugzeuge über uns erschienen.

Sie kreisten noch über uns, als auf einmal das Stroh, das wir auf eine Feldküche warfen, zu brennen

anfing. Nun mußten natürlich einige Leute hinzulaufen, um das brennende Stroh herunter zu reißen,

was selbstverständlich von den Fliegern nicht unbemerkt blieb.

Kaum hatten wir unser Mittagessen gefasst, als auch schon einige Granaten etwa 100 m vor uns krepierten. In Dadizeele selbst schlug eine Granate in einen gefüllten Munitionswagen, welcher mit einer ungeheuren Explosion krepierte.

Wir lagen schon wieder auf unserem Stroh und wollten uns ausruhen, als ein rasendes Gewehrfeuer

einsetzte. Jeder sprang natürlich zu seinem Gewehr und lief zum Hause hinaus.

Da sahen wir, wie Leute von der 4. Kompagnie einen Flieger beschossen, ohne auch nur den geringsten Befehl dazu zu haben.

Natürlich ließen sich einige Vorwitzige von uns das nicht zweimal sagen und schossen auch, was das

Zeug hielt.

Dem herbeieilenden Hauptmann kostete es einige Mühe, die Leute zu beruhigen.

Am nächsten Morgen wurde uns gesagt, dass der beschossene Flieger ein Deutscher gewesen sei, welcher sich sehr ungehalten über die Beschießung aussprach.

Es waren nämlich seine beiden Tragflächen ganz zerschossen.

Nachmittags marschierten wir hier wieder ab.

Es war schon ziemlich spät, als wir durch Comines kamen, alles zerschossen.

In den noch stehenden Häusern war überall Kavallerie einquartiert.

8 Kavalleriebrigaden waren vor uns im Schützengraben gelegen.

Wir kampierten wieder auf freiem Feld im Zelte.

Am anderen Morgen kamen wir nach Menin, wo wir einquartiert wurden und eine Nacht

und 1 Morgen blieben.

Menin ist ein hübsches Städtchen im Belgischen, das selbst wenig unter dem Gräuel des Krieges gelitten hat.

Aber die Einwohner waren sehr feindselig gesinnt.

Es sollen schon mehrere Offiziere ermordet worden sein.

Wir waren 11 Mann in einem Estamminet einquartiert.

Es gab dort Bier zu trinken, welches aber kaum mit dem Begriff Bier im bayerischen Sinn absolut nicht in Einklang gebracht werden kann, denn es ist nämlich so bitter, dass es fast nicht zu genießen ist.

Dagegen haben wir uns an dem vorzüglichen Kirschensaft, der verschenkt wurde, guts getan. In Menin konnten wir auch unseren Vorrat an Tabak auffrischen, den wir sehr billig zu kaufen bekamen.

In der Nacht schliefen wir oben im zweiten Stock; die einen in Federbetten, die anderen auf Stroh. Da wir dem Wirt und einigen seiner Komplizen nicht recht trauten, machten wir aus, dass während der Nacht jeder 1 Stunde mit aufgepflanztem Seitengewehr an der Treppe zu wachen hätte, denn es war uns bekannt, dass in Menin die Einwohner sehr feindlich gesinnt waren. Im allgemeinen verlief die Nacht ganz ungestört.

Am anderen Morgen um 6 Uhr wurde geweckt und Kaffee gefasst. Wir warteten jede Minute auf den

Befehl, nach der Front abzumarschieren.

Einstweilen machten wir es uns im Wirtschaftsraum bequem, sangen und spielten Karten und drehten uns mit Gemüt unsere Zigaretten; ein Geschäft, das ich erst in Frankreich gelernt habe. Es ist oft ganz erstaunlich, in welcher Geschwindigkeit diese Belgier und Franzosen diese Zigaretten zu drehen verstehen und in welcher kurzen Zeit diese wieder in Dampf verflogen sind. -

Sehr in acht hat man sich nehmen müssen vor dem weiblichen Geschlecht in Menin, denn es gab nicht leicht eine raffiniertere Bagage, wie diese.

Den ganzen Tag sah man Soldaten mit gefangen Weibern, die entweder irgend etwas auf dem Kerbholz hatten oder verdächtig waren. Und es war immer das größte Hallo, wenn diese elenden Kreaturen nach Waffen und sonst dergleichen untersucht wurden.

Um 12 Uhr waren wir immer noch in unserer Kneipe und menagierten unseren Reisbrei und Fleisch - die tägliche Kost.

Wir glaubten schon, dass wir nochmal eine Nacht hier im Quartier liegen würden, als um 15:oo Uhr der Befehl zum Abmarsch kam.

Wir marschierten mit brausendem Gesang durch das hübsche Städtchen und die Bewohner bekamen anscheinend auch tüchtig Respekt von unserer großen Begeisterung, obwohl uns mancher wütende Blick in den hintersten Winkel der Hölle wünschte.

Nachdem wir einige Zeit auf ganz grundlosen Straßen umherirrten, ohne eigentlich ein festes Ziel im Aug zu haben, kamen wir auf dem uns schon bekannten Weg, beziehungsweise Chaussee nach Comines.

Dies ist nämlich schon eine alte Heeres-Straße, die von Napoleon dem Ersten angelegt worden sein soll. Sie war in der Mitte gepflastert, auf der einen Seite ein ziemlich weiter Fußweg, auf der anderen ein Reitweg.

Aber auch die beiden nicht gepflasterten Aussenwege waren durch lang andauernde Regen, der seit einiger Zeit eingesetzt hatte und durch das viele Benutzen durch Fußtruppen - Artillerie befuhr den Hauptweg in der Mitte - derart aufgeweicht, dass manch einem sein Stiefel im Dreck stecken blieb.

Derartige Märsche strengen natürlich auf kurze Dauer schon so an, dass man es vielen Leuten nicht verdenken kann, wenn sie vor Müdigkeit den Humor verlieren und dösig werden, indem sie den Kopf in den Boden stecken und jede kleine Gelegenheit, wenn gehalten wird, benutzten und sich auf den Dreck hinlegten, um, wie sie meinten, auszuruhen, während sie dann müder aufstehen, als sie sich hingelegt haben.

Ja, man stumpft oft so ab, dass man mit dem Nebenmann stundenlang aus reiner Faulheit kein Wort spricht.

Es war abends 21:oo Uhr, als wir ziemlich nahe der Front waren und uns durch keinen Lichtstrahl oder Geräusch mehr bemerkbar machen durften.

Endlich, um 22:oo Uhr durften wir unsere Zelte aufschlagen. In der Nähe waren verschiedene

Strohhaufen, die das Liegebett ersetzen mussten und ruhig schlummerten wir die Nacht durch, ohne

dass uns der fortwährende Kanonendonner hätte wecken können.

Am anderen Morgen um 8 Uhr (es war der 30. Oktober) kamen die beiden Feldprediger angeritten und hielten ergreifende Anreden für unsere bevorstehende Feuertaufe.

Aber leider verging auch dieser Tag wieder, ohne dass wir eine Infanterie Kugel pfeifen hörten. Wir marschierten nun weiter südlich, überall, wo wir schon waren.

Der Tag verging für uns weiter ganz ruhig, jedoch der Kanonendonner nahm dauern an Stärke zu.

Die Nacht kampierten wir wieder im Freien in der Nähe von Avolebeck (?).

Aber anderen Morgen schien es mit unserer Feuertaufe doch ernst zu werden. Wir marschierten vorne an die Front.

Auf dem Wege dorthin wurde uns ein Kamerad durch das heimtückische Geschoss eines Zivilisten geraubt. Ihm wurde direkt der Unterkiefer entzwei geschossen.

Immer weiter gingen wir vor.

Die Kompanien trennten sich mit der Zeit und mit einem Abstand von ca. 500 Meter marschierten wir in Gruppen Kolonnen vor.

Als wir ungefähr 1000 Meter von der Front entfernt waren, mussten wir uns hinlegen.

Ich zählte an diesem Morgen 13 Flieger, feindliche und deutsche, die uns umkreisten und heute ist es mir noch unbegreiflich, dass wir damals von der feindlichen Artillerie nicht überrascht wurden.

Wir lagen ungefähr 1/2 Stunden, bis der Befehl kam, weiter vorzugehen.

Dabei konnten wir ganz interessante Beobachtungen machen.

Das Schlachtfeld war über und über mit toten Indern besät, die aussahen, wie die leibhaftigen Teufel. Bei einem Granat Loch sahen wir einzelne Gliedmaßen, sogar einen Kopf herumliegen.

Es war schrecklich.

Dann beguckten wir uns auch die belgischen und englischen Patronen, die massenweise herumlagen.

Ein englischer Flieger, welcher uns immer umkreiste, warf Fliegerpfeile herunter, von denen einer 1 Meter vor mir einschlug. Ich dachte im ersten Moment, es wären Fliegen, die so summen würden, bis ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es Pfeile waren.

Gott sei Dank wurde keiner von uns getroffen. Unangenehm berührten uns auch die vielen Verwundeten, die retour kamen und meistens waren es welche von unserem Schwester Regiment, den 21ern. (Infanterieregiment 21)

Es ist etwas Schreckliches, wenn man diese Kopf und Gliedmaßen Schüsse betrachtete mit den dicken Verbänden und dennoch sickerte das helle Blut durch den Verband.

Endlich ging es wieder weiter vor, immer noch in Gruppen Kolonne, etwa 500 Meter, bis wir in einer Talmulde uns hinlegten.

Die ersten Kugeln pfiffen uns in allen Tonarten um den Kopf.

In dieser Talmulde lag auch ein kleines Bauernhaus, wie man es so oft trifft in Belgien, mit einem

Zimmer und Küche und Stall, während oben am Boden Stroh und Heu aufgestapelt lag. Ein ganz

schreckliches Gestöhne drang daraus hervor.

Es lagen im Stall 3 schwer verwundete Kameraden, die zurückgetragen werden wollten und doch kümmerte sich niemand um sie.

Ich gab dem einen meinen letzten Schluck Wein, den ich noch in meiner Feldflasche hatte, den er in gierigen Zügen hinunter schluckte, sah seinen Verband nach und ging dann wieder zu meiner Gruppe.

Auf freiem Feld liefen uns die Kühe zu, brüllten und beleckten uns, denn sie wollten gemolken werden. Das arme Vieh, es gingen alle zu Grunde - Was nicht erschossen wurde, starb so.

Unzähliche solcher Vieh Kadaver lagen auf dem Schlachtfeld umher mit aufgedunsenen Bäuchen und verbreiteten einen ganz abscheulichen Gestank.

Immer mehr Verwundete kamen nun zurück mit oft ganz unglaublicher Keckheit.

Im größten Feuer gingen die Leute schön langsam und gemütlich zurück.

Ja, einmal sah ich sogar wie zwei Leichtverwundete einen Schwereren im schrecklichen Kugelregen zurücktrugen und nur im Moment der größten Feuersteigerung sich deckten, um dann ganz langsam und gemütlich mit ihrer Last weiter zurück gingen.

Nun kam der Befehl zum Vorgehen an uns.

Gar manchem schlug das Herz zum Zerspringen, als er die Kameraden des ersten Halbzuges unseres Zuges unter der Führung des Offizier Stellvertreters Pickel vorspringen sah.

Der Halbzug war noch keine 20 Schritte von der Deckung weg, als er sich schon hinlegte, ganz ohne Befehl.

Der Major, der an der Wand des Hauses lag, schrie vor:"Jetzt legt sich dieser Leutnant auch schon wieder hin!"

Und jammerte und fluchte über eine solche Feigheit, aber unser Zugführer hörte es nimmer.

Er hatte gleich beim Vorspringen einen Querschläger mitten durchs Herz bekommen.

Er war der erste Tote unseres Batallions. Seine letzten Worte waren noch: "Ich übergebe!" und schaute den Uffz. Friedrich an.

Leider hat er seinen allzu frühen Tod eigentlich sich selbst zuzuschreiben, denn mit einem Promenade-Waffenrock mit hohem Stehkragen mit gelben Gamaschen und hoch geschwungenem Seitengewehr geht jetzt kein Offizier mehr in die Schlacht.

Der Uffz. Friedrich führte den Halbzug weiter vor.

Der Major befahl der ersten Gruppe des zweiten Halbzuges, bei der auch ich dabei war, auf das Dach des Hauses zu steigen und nach dem Maschinengewehr, das von der Flanke her gefeuert hat, Ausschau zu halten.

Es war schon eine mühselige Arbeit, an das Dach heran zu kommen, denn dieses war ganz mit Stroh zugebaut und als wir so weit waren, brauchten wir fast 1/2 Stunden, um das Strohdach zu durchbrechen und verschiedene Löcher durchzubohren.

Als wir endlich soweit waren, konnten wir trotz der größten Umschau nichts von einem Maschinengewehr bemerken, denn dieses wird so gut versteckt und maskiert gewesen sein,

daß es mit dem besten Glas nicht zu bemerken gewesen wäre.

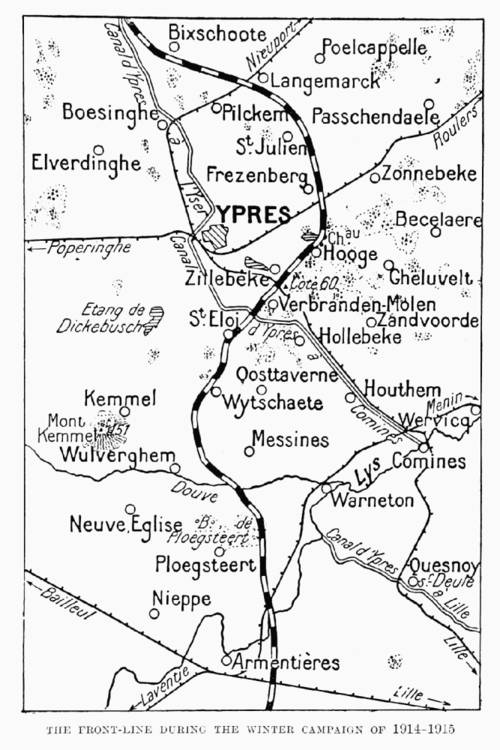

Aber das sahen wir ganz deutlich, wie die Engländer von den etwa 800 m entfernten Häusern von Wytschaete herausschossen. Sie haben einfach einen Backstein aus der Mauer gestoßen und das als Schießluke benutzt.

Wir schossen hinüber, aber da gingen oft 10 Schüsse nebenhin, bis man 1 Schuß in ein solches Loch hineinbringen konnten. Wir konnten nämlich immer ganz genau beobachten, wenn ein Schuss die Mauer traf; da flogen Steine und der Mörtel weg. Nach einiger Zeit hatten sie uns auf dem Dache bemerkt und begannen ein rasendes Feuer nach uns.

Die Kugeln sausten nur so durch das Strohdach, was uns aber absolut nicht verdross, weiter zu

schießen. Jetzt wurde unten der Befehl gegeben, der zweite Halbzug springt vor.

Schnell sprangen wir die Leiter Hinunter vom Dach und nahmen unsere Rucksäcke und reihten uns wieder ein. Wie ich als letzter wieder herunter komme, ist mein Tornister nimmer da. Ein anderer wird ihn in der Erregung verwechselt haben.

Schnell nahm ich den übrig gebliebenen und hatte gerade noch Zeit, mit vorzuspringen.

Diesmal kostete es uns mehr Opfer.

Ein Kamerad namens Wendler von meiner Gruppe fiel getroffen von einem Kopfschuß.

Dieser dauerte mich sehr, denn er hatte Frau und zwei nette kleine Kinder daheim.

Später, als ich in Schwabach im Lazarett lag, traf ich seinen Schwager, dem ich seine letzten Minuten und seinen schnellen Tod erzählen konnte.

Gleichzeitig wurden noch einige Kollegen verwundet. Sprungweise gingen wir nun weiter vor. Sobald einer aufsprang, setzte immer ein mörderisches Feuer ein - es ist nur gut gewesen, dass die Franzosen, die uns an dieser Stelle gegenüber lagen, so miserabel schossen, sonst wäre keiner mit dem Leben davongekommen.

Ich konnte es wirklich manchem Zaghaften nicht verdenken, wenn er zurückgeblieben ist. Ich selbst habe es mir immer lange überlegt, ob ich auch zurückbleiben soll, aber die Scham und das Pflichtgefühl trieben mich vor und nicht zuletzt auch die einschlagenden Granaten und Schrapnells, die jetzt massenweise auf unserer ersten Schützenlinie einfielen und zwar mit einer grauenerregenden Sicherheit.

Die meisten meiner Kameraden, die nicht mit vorgesprungen sind, haben jetzt ihr Leben gelassen. Als wir jetzt schon ziemlich weit vorgesprungen sind, kam der erste Halbzug wieder zurück. Sie haben sich vorne nicht mehr halten können.

Dieser Halbzug ist nämlich unter der Führung von Unteroffizier Friedrich bis in die Eingang-Straße von Wytschaete vorgedrungen und dort am Chauseegraben von einem ungefähr 50 m entfernten englischen Maschinengewehr überrascht worden und haben sich unter Einbuße von einigen Mann schleunigst zurückziehen müssen.

Es waren seit unserem Eingreifen schon einige Stunden vergangen und wir schanzten uns einzeln ein.

Leider hatte ich keinen Spaten und da mußte ich ungedeckt liegen bleiben, bis der Nebenmann sich

einen entsprechenden Erdaufwurf gemacht hatte um wenigstens gegen den immer stärker werdenden

Kugelregen gedeckt zu sein.

Alle Augenblicke schlugen die Granaten hinter uns ein, der Boden bebte wie ein fortwährendes Erdbeben.

Aber die Müdigkeit übermannte mich so, dass ich auf 2 Stunden einschlief, bis mich eine schwere Granate weckte, die 15 m hinter mir einschlug und mich über und über mit Dreck bedeckte.

Nun musste ich aber an mein weiteres Einschanzen denken, um wenigstens

gegen die Schrapnells gedeckt zu sein, die immer dichter über uns platzten.

Es ist eigentlich ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn man sich so ein Loch gräbt, ungefähr 1 1/2 Meter tief, denn dann muss man unwillkürlich denken, man gräbt sein eigenes Grab.

Allmählich, ganz allmählich senkte sich die schützende Nacht über uns.

Ich atmete ordentlich auf. Mein Magen knurrte mir. Jetzt verspürte ich erst den nagenden Hunger. 3 Tage hatte ich nichts gegessen, als weiße Rüben und oft dachte ich, der Durst breche mich zusammen, aber immer wieder mit übermenschlicher Anstrengungen machte ich weiter mit; aber jetzt war ich auf dem "Hund". (total am Ende)

In dem Tornister, den ich jetzt hatte, war nichts zum Kauen (Essen) drin als der eiserne Bestand und einige Bröckchen Zucker, während ich in meinem Rucksack noch eine halbe Rohwurst und ein Stück Brot hatte.

Nachts um 22:oo Uhr kam endlich die Feldküche, einige von uns gingen zurück und holten zu essen Reissuppe mit Fleisch - Ich stürzte mein ganzes Kochgeschirr mit Suppe mit einem wahren Heißhunger hinunter. Dann lag ich wieder in meinem Loch und wachte 2 Stunden für meine umliegenden Kameraden, die schon feste schliefen.

Es fing nun an zu regnen.

Schnell spannte ich meine Zeltdecke über meine Deckung - so hatte ich Schutz gegen Regen

und gleichzeitig konnte ich das Wasser auffangen, um den Durst zu löschen.

Ich ging dann die Schützenlinie entlang um mich nach meinen Kameraden umzuschauen und es war immer ein trauriges Händeschütteln und Fragen: "Du lebst auch noch!", wenn man einen Freund traf.

Es war eine herrliche Nacht. Der Regen hatte sich verzogen und der blaue Himmel mit seinen unzähligen Sternen schaute auf uns in leuchtendem Glanz herunter.

Am Horizont, überall, wo man hinschaute, stiegen Feuersäulen in die graue Nacht.

Hinter uns das kleine Haus, aus welchem wir geschossen hatten, stand in hellen Flammen. Wytschaete, das vor uns lag, glich einem wogenden Flammenmeer.

Es war 24:oo Uhr. Die Müdigkeit übermannte mich und ich legte mich auch schlafen.

Um 5 Uhr mußten wir sammeln. Da sahen wir die Verluste, die die Kompanie zu beklagen hatte.

Es fehlten mindestens 40 - 50 Mann, wenn man bedenkt, in einem Tag und noch nicht einmal in vorderster Front, sondern Reserve, so ist das viel zu viel.

Wir hatten uns diese Verluste selbst zuzuschreiben, denn erstens sind wir an einer ganz falschen Stelle eingesetzt worden und dann hatten wir eine ganz falsche Front.

Wir mussten nun die richtige Front einnehmen, die zu der falschen gerade im rechten Winkel stand; also sind wir den ganzen vorhergehenden Tag von der Flanke beschossen worden.

Wir hatten schon zu lange gebraucht zum Sammeln, denn der Tag brach an und der Feind sah uns in Reih und Glied stehen und schon schwirrten uns die ersten Kugeln um den Kopf.

Ausschwärmen und vorgehen war das Werk von einigen Minuten und glücklich erreichten wir die Eisenbahnlinie, hinter der wir eine ausgezeichnete Deckung fanden.

Aber sobald man seinen Kopf ein bisschen über die Deckung hob, um das Terrain zu besehen, fegte schon eine Kugel um den Kopf.

Als ich mal herausguckte, flog eine Kugel direkt an meinem linken Ohr vorbei.

Ich konnte 2 Stunden nichts darauf hören.

Allmählich wurde es in unserer ausgezeichneten Deckung ungemütlich.

Die Feinde haben uns ihre Artillerie auf den Nacken gesetzt und schon platzten die ersten Schrapnells über unseren Köpfen und zwar mit einer ganz unglaublichen Sicherheit.

Nichts schleunigeres, als jetzt über die Bahn herüber.

Glücklich kamen die meisten auf der anderen Seite an und mit Hurrah ging es etwa 100 Meter über die Felder, dem Feind ein ganzes Ziel bietend, auf einen Talkessel los, den wir fast alle erreichten.

Nun waren wir im Moment gesichert und konnten verschnaufen.

Doch es litt uns nicht lange. Wieder vor, Diesmal mussten wir wieder etwa 200 Meter über freies Feld springen ohne jegliche Deckung.

Atemlos kamen wir an einem kleinen Haus an, in dem noch einige Franzosen herausschossen. Ein Tritt auf die Tür und drinnen lag sie. Seitengewehr aufgepflanzt und unsere ersten Gefangenen waren gemacht. Wir waren nun nicht gerade stolz darauf.

2 Mann mussten die Franzosen (ungefähr 10 Mann) zurückführen.

Das machte ihnen Spaß, denn sie konnten direkt an der feindlichen Schützenlinie vorbeimarschieren, ohne dass diese auf sie haben schießen können, denn die Gefangenen waren eine natürliche Deckung.

Hinter diesem Haus floss ein Bächlein in einem tief eingeschnittenen Tal vorbei, welches uns jetzt als Deckung diente.

Neben dem Hause hatte sich hinter einer Hecke eine Maschinengewehr-Kompanie eingeschanzt und

schossen fortwährend über unseren Köpfen hinweg.

Aber dieses deutsche Maschinengewehr ist für den Infanteristen die schönste Musik, denn diese hört man aus dem größten Gerassel durch ihr schnelles taktartiges Feuern heraus, während die englischen gar nicht regelmäßig und bei weitem nicht so schnell feuern konnten wie die unsrigen.

Allmählich wurde es in unserer Bucht ungemütlich, denn unsere eigene Artillerie schoss verdammt kurz; kaum 20 Meter vor uns schlugen die Granaten ein.

Nun mußte ich, da ich eine Signalflagge hatte für Artillerie auf die Anhöhe hinaufklettern.

Die Kugeln pfiffen um mich herum - störte mich aber nicht -. Mit dem Rücken an einen Baum gelehnt, schwenkte ich ungefähr 10 Minuten meine Fahne, bis ich dachte, dass ich gesehen worden bin, dann ging ich gemütsvoll wieder zurück.

Aber oh Schrecken! - kaum hat unsere Artillerie aufgehört zu schießen, als die Franzosen uns mit einem Hagel von Schrapnell und Granaten überschütteten.

Gut, dass wir in einem sogenannten "toten Winkel“ gelegen haben - es war nämlich ein steiler Abhang, auf dem wir lagen, so konnte nicht viel Unheil angerichtet werden.

Allerdings 2 Mann mussten sterben.

Jetzt kam ein verwundeter Leutnant bei uns vorbei, der uns anwies, vor zu gehen, denn sein Zug würde sich vorne verbluten. Langsam gingen wir den Berg hinauf, denn vom Infanterie Feuer waren wir vorläufig noch geschützt. Als wir am Hügel oben waren, ging es mit Hurra auf den Feind, der, als er uns so unerwartet auftreten sah, eiligst zurück ging, während wir von der Flanke her mit einem Kugelregen überschüttet wurden, dass wir uns unbedingt hinlegen oder "verduften" mussten. Ich nahm Stellung mit einigen Kameraden, aber unvorsichtiger Weise gerade am Kamm des Hügels und wollte den fliehenden Franzosen noch eine Musterkollektion von deutschen Kugeln nachsenden, als mich das mörderische Blei erwischte.

Kaum hatte ich mein Gewehr vorgeschoben, als mir eine Kugel durch den ganzen

Brustkasten ging. Im ersten Augenblick dachte ich, es wäre ein Bauchschuss.

Ich krümmte mich auch vor Schmerz, meine Hände und Füße wühlten sich in den Boden ein - ein direkter Todeskampf. - Endlich ermannte ich mich, warf meine Latte (Gewehr) samt Rucksack weg, ließ mir von einem neben liegenden Kameraden das Koppelschloß aufmachen und kroch zuerst auf allen Vieren, dann als ich nicht direkt oben am Kamm des Berges lag, raffte ich mich mit letzter Anstrengung auf und lief in einen etwa 50 Meter hinter uns liegenden Schützengraben zurück.

Es war dies einer von den Engländern ausgehobener mit Schießscharten versehen und mit Stroh ausgepolstert, der aber voll von toten Engländern und Indern war.

Ich legte mich ohne weiteres darauf.

Ein Kamerad von meiner zurückgehenden Kompanie namens Pfeiffer, der Apotheker in seinem Zivilberuf war, hatte mich verbunden. Doch der Verband half nicht viel, das Blut floss immer noch in Strömen. Ich spürte es schon, wie es die Füße herunterlief.

Ich musste mich, trotz der schrecklichen Schmerzen, die ich aushalten musste, auf die Seite legen, sonst hätte ich mich binnen kurzer Zeit verblutet.

Was musste ich in diesem Schützengraben für Qualen ausstehen.

Mein ganzes Leben floss vor meinen Augen vorüber, dazwischen dachte ich wieder, wie lange es noch dauern wird, bis ich gar tot bin. Da merkte ich, wie man doch an diesem bisschen Leben hing, soviel ich mir auch einredete, wenn es Schluss ist, ist es auch wurscht (egal),

Da lernte ich auch das Beten und den Menschen möchte ich kennen, der sich in einem solchen Augenblick nicht zu seinem Gott wendet. Als Hohn zu meinen Gedanken sausten die Kugeln über meinen Kopf hinweg mit ihrem Gesumm, als wollten sie sagen, was hilft dir dein Gott, wenn ich dich treffe, kannst du doch tot sein.

Von Zeit zu Zeit platzten Schrapnells und oft in solcher Nähe, dass mir der Dreck um den Kopf

flog, doch das kümmerte mich nicht mehr.

Ich war ja nach außen schon so abgestumpft und gleichgültig, dass das mir nur noch als Unterhaltung dienen konnte und mich auf andere Gedanken bringen konnte.

Als ich mich bemühte, aus dem Schützengraben heraus zu gucken, sah ich das Feld über und über mit

toten und verwundeten Kameraden bedeckt, die eben noch mit mir mutig und ohne Bangen

herangestürmt sind.

Das Herz tat mir weh bei diesem Anblick.

Bald darauf sah ich den Rest von dem Bataillon, das den Berg erstürmt hatte, zurückkommen. Es war vielleicht die Hälfte noch. Sie hatten sich gegen die Übermacht von Feinden nicht mehr halten können und mussten sich zurückziehen. Man sah es ihnen an, wie schwer es ihnen fiel, zurück

zugehen; aber die Notwendigkeit, die Stellung zu halten, rief sie in den Schützengraben zurück.

Nun war hinter dem Graben, in dem ich lag, ein ungefähr 2 Meter hoher Wall.

Hier konnten sie den Feind aufhalten.

Ich hörte sie sprechen und schrie immer mit größter Anstrengung: „Kameraden, Wasser,

Wasser! Da hörte ich einen sagen: "Horch, da schreit einer!". In dieser Stimme erkannte ich meinen

Freund Mager. Und sofort schrie ich seinen Spitznamen: "Fett, Fett!" und er erkannte mich auch gleich an der Stimme. Er lief gleich auf die nächste herumlaufende Kuh zu, zog sie hinter die Deckung und melkte sie. Davon gab er mir einen Trinkbecher, den ich kaum hinunterbrachte, weil ich nicht schlucken konnte. Dann gab er mir noch Büchsenfleisch von dem Tornister eines toten Engländers, konnte aber nichts davon essen.

Nach einiger Zeit war ich wieder allein, denn unsere Leute mussten wieder stürmen.

So lag ich allein in meinem Loch, ohne dass sich weiter jemand um mich kümmerte.

Endlich konnte ich es nicht mehr aushalten mit meinen Schmerzen, fortwährend die Kugeln und

Granaten pfeifen zu hören und versuchte mit etwas frisch gewonnen Kräften mich aufzurichten und bis an den oberen Rand des Grabens meinen schon ganz steifen Korpus hinaufzuziehen, um mich dann den Abhang hinunter rollen zu lassen, denn dieser Schützengraben war an einer äußerst günstigen Stelle, an einem Abhang ausgehoben worden.

Ich hatte bei dieser letzten Anstrengung natürlich einen unmenschlichen Blutverlust.

Ein Unteroffizier und einige Mann von der 6. Kompanie, waren nun zufällig hinter dieser Deckung. Sie verbanden mich sogleich wieder von neuem und legten mich in eine Tragbahre, hergestellt aus einer Zeltbahn + 2 Stangen und trugen mich einige hundert Meter in ein Haus von Osterverne (Oosttaverne) zurück.

Dort wurde ich dann auf Heu gebettet und meine Schmerzen doch ein

wenig gelindert.

Es war eine große Scheune mit vielen Erntevorräten, nebenan war ein Stall, in dem noch das liebe Rindvieh zu dem grausigen Geheul der Granaten ihr nichtsdestoweniger als herrliches Organ ertönen ließen. Außer mir lagen noch 2 Kameraden mit Schenkel Schüssen neben mir in der Tenne.

Mittlerweile ist es Abend geworden und unsere Kompanie sammelte eben bei dieser Scheune.

Ich sah noch 3 Unteroffiziere von meinem Zug, die bat ich, mich doch bis zum Verbandsplatz

zurückzutragen, was sie mir zusagten.

Ich hörte noch, wie der eine sagte: "Der arme Teufel treibt es auch nimmer lang!". (Der arme Teufel lebt nicht mehr lange!)

Das Artilleriefeuer, das bisher mehr rechts gewütet hatte, kam immer näher und näher.

Schon krepierten einige leichtere Kaliber ganz in der Nähe der Scheune, da schlug auch schon eine in den hinteren Giebel ein, so dass es nur so Ziegelsteine auf uns herunterregnete, die wir so ganz ohne Schutz da lagen.

Einer von uns, der noch ein bisschen hüpfen konnte, kroch in die Scheune, zog ein paar Garben Getreide heraus, auf die wir uns warfen., um Schutz gegen herumfliegende Steine zu haben.

Der hintere Giebel des Hauses hatte schon Feuer gefangen und brannte lichterloh.

Endlich, nach langen 2 Stunden verlegte der Gegner das Feuer weiter zurück.

Ich hörte wieder Kommandostimmen - es wurde wieder lebendig. Um 22:oo Uhr kamen Husaren. Die hörten uns jammern. Der junge Leutnant dieser Abteilung schickte gleich einen Mann zum Regiment, um mich zu einem Verbandsplatz zu bringen. Aber wir warteten alle drei vergeblich.

Um 24:00 Uhr nachts schickte er seinen Feldwebel, der dann glücklich 4 Mann von der 8. Kompanie mitbrachte. Diese legten mich sachte in eine Zeltbahn und machten sich mit mir auf nach dem Verbandsplatz Stoblebecke.

Es war ein Weg von 3/4 Stunden. Von Zeit zu Zeit mussten sie absetzen und verschnaufen und ich hörte schon immer mürrische Bemerkungen wie: „Jetzt dürfen wir den Kerl auch noch zurücktragen und haben schon seit 4 Tagen nichts mehr im Magen.

Endlich wurde es ihnen zu dumm, sie wollten mich einfach liegen lassen.

Mit Mühe und Not konnte ich einen, der doch noch ein moralisches Gewissen hatte, überreden, die kurze Strecke nach Stoblebecke zu machen und die Sanitäter zu benachrichtigen.

Ich lag nun bis 3 Uhr in der kalten Novembernacht auf der harten, steinigen Straße, nur unter dem Kopf etwas Heu. Was ich für Schmerzen ausgestanden habe, lässt sich nicht zu Papier bringen, die muss man gespürt und erlebt haben.

Schließlich kamen doch 4 Sanitäter mit einer Tragbahre und brachten mich in einen

alten massiven Weinkeller.

Nach einiger Zeit kam der Assistenzarzt und verband mich.

Ich beschwerte mich gleich, warum er niemand geschickt habe, als wir in der Scheune lagen.

Er sagte mir, dass er 8 Leute mit Bahren geschickt hätte, diese aber in das Artilleriefeuer geraten seien und 4 Mann Verluste gehabt hätten.

Ich fühlte mich nach dem Trinken eines Glas Weines wieder etwas kräftiger und hatte Muße, meine Verwundung näher zu betrachten. Es war nur ein Einschuss vorhanden und zwar gerade

unter der linken Achselhöhle.

Ich dachte nun, die Kugel sei durch die Schulter in den Hals gedrungen, denn ich konnte unmöglich Schulter und Hals bewegen.

Während dieses Tages hatten wir noch viel auszuhalten von dem englischen Artilleriefeuer.

Einige Schritte von dem Haus, in welchem wir lagen, erschlug es einige Artilleristen. Erst in der darauffolgenden Nacht wurde ich mit einem Krankenwagen nach Garde Dien geschafft. Dort lag ich 4 Tage und wurde fast von den Ratten angefressen.

Alle Augenblicke trugen sie einige Kameraden aus dem großen Saal, die in ein besseres Jenseits hinübergesegelt waren. Aber es waren lauter Männer,

Männer im wahrsten Sinne des Wortes, denn keiner vergaß sich, seine Schmerzen hinaus zuschreien, jeder ertrug sie wie ein Held.

Aber auch dort war man seines Lebens noch nicht sicher.

Die Engländer, die Schweine, erblickten nicht in der Roten Kreuzfahne etwas Heiliges, wie sie überhaupt alle unsere heiligen Gefühle mit Füßen traten.

Am 8. November kam ich nach dem belgischen Comines.

Dort fand ich an der rechten Brustseite einen Knollen, den der Arzt nach näherer Betrachtung aufschnitt und mir ein Geschoss englischer Abkunft unter die Nase hielt.

Dort durfte ich sogar schon wieder rauchen, aber das Laufen wollte noch nicht recht gelingen.

Am 13. November trat ich schon wieder die Reise nach Deutschland an, die ich vor einigen Wochen erst in dieses gelobte Land gemacht hatte.

Zuerst wurde ich im Französischen Comines in einen Viehwagen verstaut, dann aber wieder ausgeladen, weil ich nicht nach Lille, sondern mit einem Lazarettzug nach der Heimat kommen sollte. Im Hauptbahnhof stand bereits dieser bereit.

Ein Sanitätssoldat frug mich, welcher Landsmann ich sei. Als ich ihm sagte, ich wäre ein Nürnberger,

meinte er, ich hätte einen großen Dusel (Glück), denn es ist ein Nürnberger Lazarettzug und wird

wahrscheinlich auch dorthin abgehen.

Man kann sich natürlich meine Freude vorstellen, als ich das erfuhr, denn nach der Heimat zieht es einen doch, wenn man auch erst einige Wochen von dort fort war.

Nachmittags um 17:oo Uhr fuhren wir ab; aber diesmal nicht über Brüssel, sondern über Namur, durch

das schöne Maastal mit seinem Industriegebiet. Am 14. morgens konnten wir dieses herrliche Tal erst

recht bewundern. Aber auch hier merkte man die rauhe Hand des Krieges. Auch hier hatte sie mit

unerbittlicher Strenge gehaust. Blühende Dörfer lagen in Schutt und Asche. Die eisernen Brücken lagen gesprengt in der Maas, der ertragreiche Fruchtboden lag brach, kein Mensch kümmerte sich weiter darum, bis später der organisatorische Geist der Deutschen mit starker Faust die Zügel an sich

genommen hat und den Bewohnern wieder den Frieden gesegneter Arbeit angedeihen hat lassen.

Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich jemals wieder diesen Weg zur Front fahren müsste, dem hätte ich ins Gesicht gelacht.

In Lüttich konnte ich die großen Fabriken für Eisenindustrie bewundern, die Tausenden von Arbeitern Nahrung gab.

Nachts um 23:oo Uhr waren wir wieder in Deutschland.

Wir waren nur noch 7 Mann im Wagen, einen hatten wir bereits in Namur wegen seines hohen Fiebers ausladen müssen, der arme Kerl soll noch am Bahnhof gestorben sein. Ein anderer hatte einen ganz fürchterlichen Bauchschuss, der ein derartiges Aroma (Gestank) verbreitete, dass wir immer unser Riechorgan (Nase) unter die Bettdecke stecken mussten.

In Deutschland wurden wir sehr zuvorkommend aufgenommen.

Gleich in Aachen wurden wir auf das beste bewirtet. Zigarren und Zigaretten waren in Menge

vorhanden. Als wir in Düren am Bahnhof Aufenthalt hatten, kam eine Jüdin mit wunderbaren Birnen

auf unseren Wagen zu und meinte zu mir:"Sie sind wohl sehr leicht verwundet oder krank, weil sie so

lustig sind?" und wollte wieder gehen. Ich konnte mich nicht mehr halten und schrie ihr zu: "Essen Sie nur Ihre Birnen selbst, für einen Verwundeten sind sie doch zu schön!" und weg war sie auch!

Unser erster Bestimmungsort war Berlin, als wir aber immer näher nach Köln kamen, hieß es auf einmal, dass wir nach Stuttgart kämen. Das Rheintal fuhren wir am Morgen herunter, überall, wo wir hin kamen, wurden wir mit Liebesgaben überschüttet und ich erinnere mich noch, dass wir in Bieberach 2 Säcke mit Birnen und Äpfeln in unseren Wagen bekamen; natürlich hatten wir unseren Magen bald damit überladen, dass wir den ganzen Tag nichts mehr essen konnten.

Es war eine herrliche Fahrt, das schöne Neckartal bis Stuttgart, mit seinen majestätischen Waldeinsäumungen. Nachts um 23:oo Uhr sind wir in Stuttgart angekommen. Die gemütlichen Württemberger nahmen uns herzlich in ihrer "Capitab" auf.

Ich wurde in einen Möbelwagen mit federnden Tragbahren verladen und nach dem Hans-Sachs-Haus,

meinem Nürnberger Patron gebracht.

Nachdem ich noch verbunden worden, gab ich mich dem Vollgenuss eines reinlichen Federbettes hin, ohne dabei von allerhand lästigen Tierchen (Wanzen) gepeinigt zu werden und bald drückte mir meine gesunde Natur und die Müdigkeit die Augen zu. Ich schlief den Schlaf eines Dankbaren, der ein deutsches Bett wohl zu schätzen weiß nach Tagen schwerer Entbehrungen und Schmerzen.

Am anderen Morgen wachte ich eben bei der Visite der Ärzte auf. Nun wurde am ganzen Körper von Aeskulap Dienern abgehorcht und abgeklopft. Sie schüttelten fortwährend den Kopf über diese sonderbare Verwundung, dass man dabei überhaupt mit dem Leben davon kommen kann.

Der Oberstabsarzt konstatierte, dass der linke Lungenflügel und die Herzwand durchschossen wären, während Leber und Zwerchfell gestreift sind.

Es war wirklich vorzüglich im Lazarett zu Stuttgart und ich möchte nicht versäumen, einmal einen Tag in seiner ganzen Länge zu schildern:

Morgens um 7 Uhr kommt der "Lazarusgehilfe" (Sanitäter) mit seinem Werkzeug, dem Thermometer bewaffnet und rüttelt einem aus dem Schlaf.

Nach einigem Dehnen und Husten und Brummen ist man soweit,

den Thermometer unter die Achselhöhle zu stecken, um dann gleich wieder ein wenig weiter zu

dösen. Wenn man dann doch nimmer anders kann, dann geht man aus der Klappe (Bett) - in diesem Falle ein wunderbares Bett mit Sprungfeder Matraze - um seinen Camembert von Gesicht und Hände zu kratzen und dann kommt das erste Frühstück - Kaffee mit Butterbrot- . Kaum ist man damit fertig, dann spielt aber auch schon der Grammophon die vulgärsten Gassenhauer.

Nun sucht man sich einige passende Bücher und setzt sich in einen Winkel, Gott und die Welt vergessend, in seine Lektüre vertieft, dass man ganz erstaunt ist, wenn das zweite Frühstück aufgetragen wird.+++

Hier endet das Tagebuch...

* Der "Centralfriedhof" ist geschlossen und wurde durch den Westfriedhof ersetzt. Der Centralfriedhof befindet sich in der Bärenschanzstraße.

Abonnieren

Posts (Atom)